ノーコードのメリットとデメリットを解説!失敗しない導入方法も紹介

ノーコードツールは、プログラミングの知識がなくてもアプリを作れる便利な仕組みとして注目されています。

一方で、「自由度が低いのでは?」「セキュリティは大丈夫?」と不安を感じる方も少なくありません。

この記事では、ノーコードのメリットとデメリットをわかりやすく整理し、導入で失敗しないためのポイントを解説します。

ノーコードとは?

ノーコードとは、プログラミングをせずにアプリや業務システムを作成できる仕組みのことです。

専門的な知識がなくても、マウス操作やドラッグ&ドロップで画面を構築できるため、非エンジニアでも業務アプリを自作できる点が特徴です。

この仕組みが注目される背景には、深刻な人手不足やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進があります。

多くの企業がIT人材を確保できず、外部委託に頼ると時間やコストが膨らむという課題を抱えています。

その解決策として、現場担当者自身が業務を改善できる「内製化」を可能にするノーコードが広がりました。

ノーコードの主なメリット

ノーコードには、開発スピードの速さやコスト削減など多くの魅力があります。

ここでは、特に導入効果が大きい4つのメリットを紹介します。

開発スピードとコストを大幅に削減できる

従来のシステム開発は、要件定義からリリースまでに数か月〜数年を要していました。

ノーコードでは、専門知識がなくても画面をすぐ作成でき、短期間で業務改善を実現できる点が強みです。

開発を外部委託する場合と比べてコストも大幅に抑えられ、初期投資を最小限にスタートできます。

現場主導で柔軟な業務改善ができる

現場の担当者自身がアプリを作成できるため、細かな業務の流れに合わせた改善が可能です。

現場で感じた課題をすぐに反映できるので、「使われるアプリ」が生まれやすいのも特徴です。

現場主導で改修できることで、運用後の改善スピードも格段に上がります。

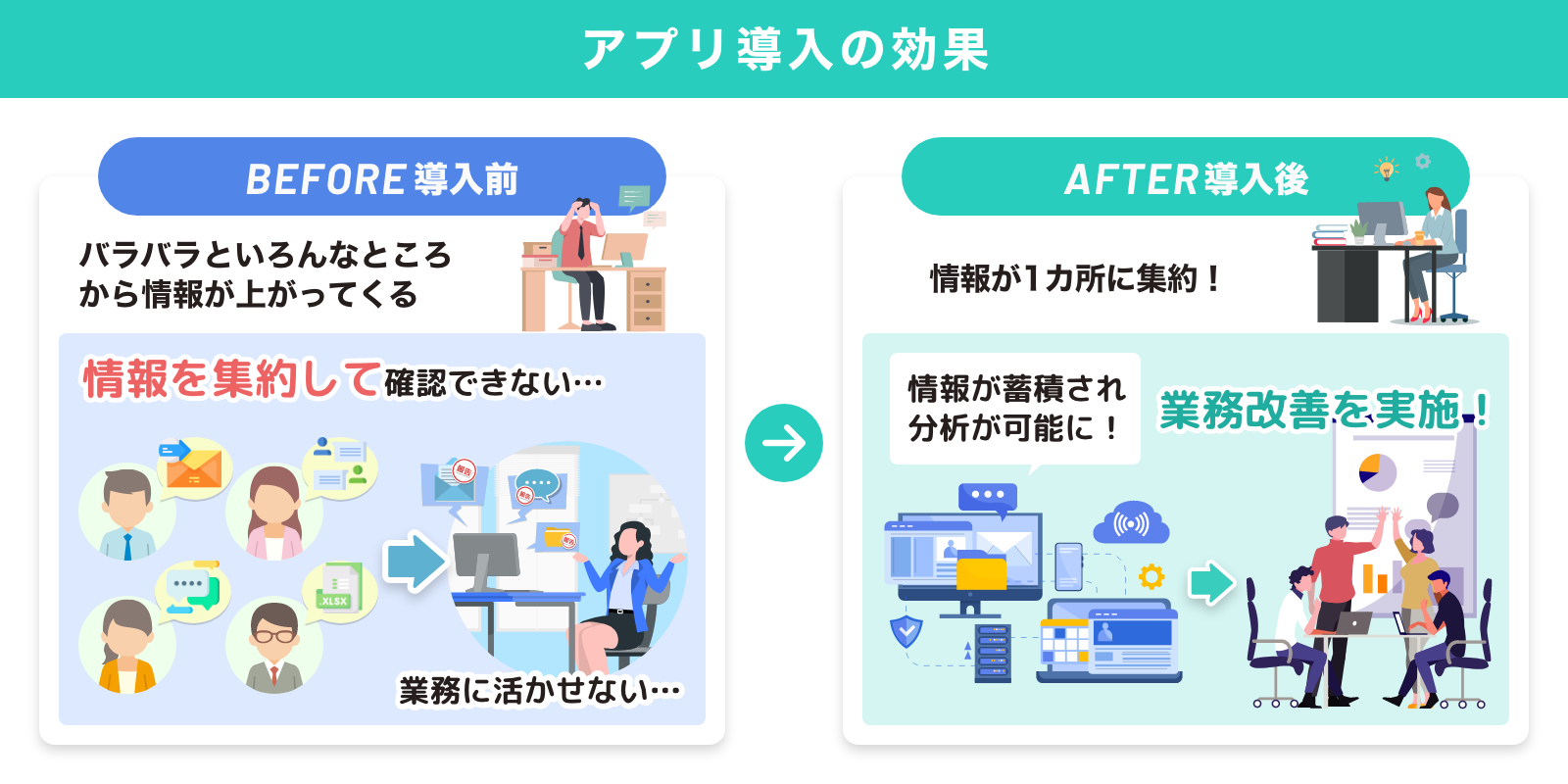

属人化を防ぎ、業務の見える化が進む

紙やExcelでの管理では、誰がどの作業をしているのか見えづらくなりがちです。

ノーコードアプリを導入すれば、データが一元管理され、チーム全体で進捗や対応状況を共有できるようになります。

これにより属人化が解消され、引き継ぎや管理がスムーズになります。

ITリテラシーが高くなくても扱いやすい

ノーコードツールは、ボタン配置や操作方法が直感的でわかりやすく設計されています。

専門的な知識がなくても扱えるため、社内の誰でも業務改善に参加できる環境を整えられます。

特に中小企業では、限られた人員でも効率化を進めやすい点が大きな利点です。

ノーコードのデメリットと導入時の注意点

ノーコードには多くのメリットがありますが、導入時には注意すべきポイントも存在します。

ここでは、代表的な4つのデメリットとその背景を解説します。

カスタマイズ性に限界がある

ノーコードは便利な一方で、複雑な処理や独自仕様の実装には限界があります。

たとえば、他ツールとの自動連携や特殊な計算処理などを行いたい場合は、API連携や追加開発が必要になるケースもあります。

導入前に、自社の業務にどこまで対応できるかを見極めておくことが重要です。

セキュリティ・データ管理への懸念

クラウド型ツールを利用する以上、データの保存場所や取り扱い方針はツール提供企業に委ねる形になります。

特に個人情報や機密情報を扱う場合、情報漏えいのリスクを考慮する必要があります。

導入時には、社内ルールの整備やアクセス権限の管理を徹底することが大切です。

利用ツールへの依存リスク

ノーコードツールはベンダーが提供・運用しているため、仕様変更やサービス終了などのリスクもあります。

特に、長期間の運用を前提とする場合は、データ移行の難しさやベンダーロックインへの対策を検討しておくことが欠かせません。

将来的なリスクを踏まえ、データのエクスポート機能やサポート体制も確認しておくと安心です。

社内運用体制の整備が不可欠

誰でも簡単に作れるからこそ、運用ルールを整えないと混乱を招くことがあります。

複数の部署で利用する場合は、管理者や責任者を設けて統一したルールを定めることが重要です。

ドキュメント化や共有ルールの整備により、属人化を防ぎ、長期的な運用を安定させることができます。

デメリットを補うノーコード活用のコツ

ノーコードは正しく運用すれば、デメリットを最小限に抑えながら効果を最大化できます。

ここでは、導入時に意識したい4つのポイントを紹介します。

小さく始めて段階的に拡張する考え方

最初から大規模なシステムを構築しようとすると、運用負荷や混乱を招くおそれがあります。

まずは特定の業務や部署に絞って小さく始めることで、ノウハウを蓄積しながら段階的に拡張できます。

成功体験を積むことで、社内全体への浸透もスムーズになります。

ツール選定時の比較ポイント(コスト・機能・サポート体制)

ノーコードツールを選ぶ際は、コストや機能だけでなく、サポートの充実度も確認が必要です。

特に運用初期は、使い方や設定方法を相談できるサポート体制があると安心です。

自社の業務フローに合うかどうか、無料トライアルで試すことをおすすめします。

導入前に明確にしておくべき「業務課題」の整理

ツール導入は目的ではなく、課題解決の手段です。

現状の業務を見直し、「どの作業を効率化したいのか」「何に時間がかかっているのか」を明確にすることが重要です。

課題が明確であるほど、ツール選定や設計の精度が高まります。

社内教育や運用ルールづくりの重要性

導入後に運用が属人化しないよう、社内で共有ルールを整えることが欠かせません。

誰でも同じように操作できるよう、マニュアルや運用ガイドを作成しておくと効果的です。

教育を通じて、社内全体でノーコードを活用する意識を醸成することが長期的な成果につながります。

ノーコードツール「サスケWorks」を導入して成果を上げた事例

ここでは、実際にノーコードツール「サスケWorks」を導入して業務改善に成功した企業の事例を3つご紹介します。

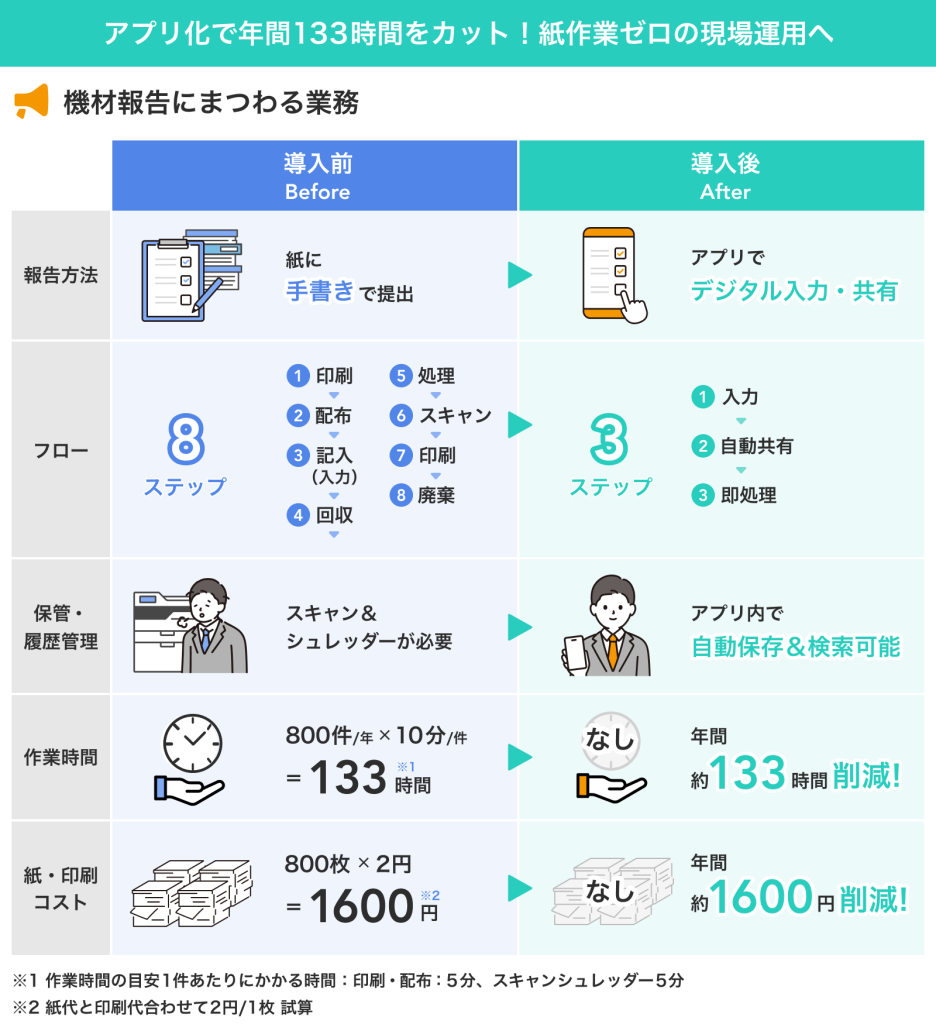

事例①:株式会社塚腰運送様

報告業務をアプリ化し、年間133時間削減

紙ベースで運用していた機材報告や作業月報を、ノーコードでアプリ化。

現場のドライバーや作業員がスマートフォンから直接入力できるようになり、年間で約133時間の作業時間を削減しました。

事務所に戻らないと報告できなかった不便さがなくなり、請求処理のスピードも大幅に向上。

リモートワーク環境にも対応できるようになりました。

操作が直感的で、パソコンに不慣れな職員でも使いやすい点が評価され、社内でもスムーズに定着。

事例②:株式会社ハイ・メディカル様

現場に寄り添ったデジタル化で売上増加を実現

紙やFAXを中心とした旧来の業務体制を見直し、ノーコードツール「サスケWorks」を導入しました。

サブレコード機能とダッシュボードの「iframe埋め込み」機能を活用し、GoogleマップやExcelファイルなど外部ツールとの連携を実現。

店舗と本部間の情報共有がスムーズになり、業務の透明性と効率が大幅に向上しました。

導入後は、プロジェクト管理やナレッジ共有、アクシデントレポートなどをアプリで一元化。

店舗ごとの進捗や課題をリアルタイムに共有できるようになりました。

特に「エリア別目標報告」アプリでは、各店舗の目標達成状況を可視化したことで競争意識が高まり、売上が約0.3%増加する成果を短期間で達成しました。

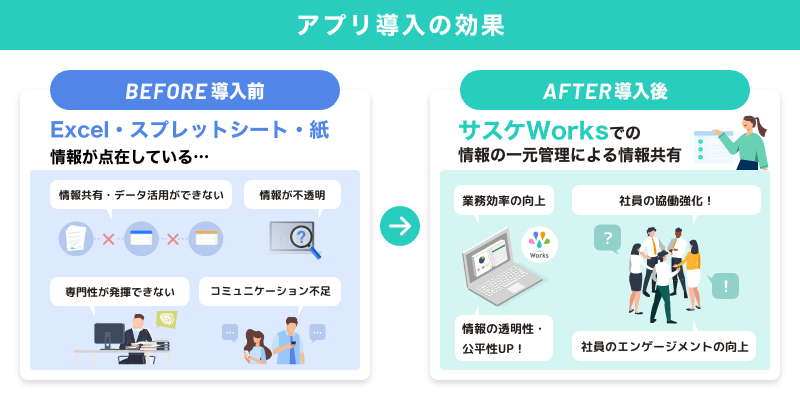

事例③:株式会社BPC様

情報を一元化し、業務効率と課題解決を同時に実現

スピーディーに業務体制を整えるためのワークフロー構築ツールが必要でした。

ノーコードツール「サスケWorks」を導入したことで、申請関連のワークフローや社内ポータルを短期間で整備し、情報共有と承認プロセスの効率化を実現しています。

導入後は、稟議や申請関連の業務に加え、社内規定や資料をまとめる「社内ポータル」、共通資料を管理する「社内共有フォルダ」など、幅広く活用。

これにより、情報の一元管理と共有スピードの向上が実現しました。

特に、インシデント報告をアプリに集約したことで、問題の再発防止や改善策の立案につながっています。

導入から半年が経過した現在も、社員から不満の声は上がらず、現場に根付いた形で業務改善が進んでいます。

サスケWorksを知りたいという方向けに資料をご用意しております。

無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

よくある質問(FAQ)

ノーコードツールでも複雑な業務システムは作れますか?

ノーコードでも多くの業務に対応できますが、複雑な処理や特殊な連携には限界があります。

基本的な業務フローや情報共有には十分対応できますが、大規模な基幹システムなどを構築する場合は、部分的に専門開発を組み合わせるのが現実的です。

まずは小規模な業務から始めることで、導入効果を確実に実感できます。

セキュリティ面は安全ですか?

ノーコードツールはクラウド上で運用されることが多く、通信の暗号化や権限設定などのセキュリティ機能が整っています。

ただし、社内ルールや運用体制の整備が不可欠です。

アクセス権の管理やデータの扱いを明確にすることで、安全に運用できます。

ノーコード導入にかかる費用はどれくらいですか?

ツールによって異なりますが、一般的に初期費用が不要で月額制のサービスが多いです。

サスケWorksの場合は、11ID付きで月額5,000円から利用でき、1人あたり約455円とコストを抑えやすい点が特長です。

無料トライアルも用意されているため、実際に使い勝手を確認してから検討することをおすすめします。

非エンジニアでも使いこなせますか?

はい、ノーコードは専門知識がなくても扱える設計になっており、画面上の操作だけでアプリを作成できます。

現場の担当者が自ら業務を改善できる点が最大の魅力です。

操作に不安がある場合でも、チュートリアルやサポート体制を活用することで安心して導入できます。

ノーコードのメリットとデメリットを理解し、現場主導の業務改善を進めよう

ノーコードには、開発スピードやコスト削減などの大きなメリットがある一方で、カスタマイズ性や運用体制などの課題も存在します。

重要なのは、デメリットを正しく理解したうえで、リスクを最小限に抑える工夫を行うことです。

ツール選定の段階で業務課題を明確にし、まずは小さな範囲から導入してみることで、効果を確実に実感できます。

現場の声を反映させながらアプリを改善することで、社内定着もスムーズに進みます。

サスケWorksのように、直感的に操作でき、現場での運用負荷を抑えられるノーコードツールを活用すれば、業務改善を自分たちの手で進められます。

まずは30日間の無料トライアルで、業務効率化の第一歩を体験してみてください。

著者情報

-

ノーコードWEBアプリ作成ツール「サスケWorks」のオウンドメディアです。

ノーコード技術やアプリ開発に関する情報や初心者向けの使い方、活用事例など、皆さまの業務効率化に役立つ情報をお届けしています。

ノーコードでのアプリ作成に興味がある方や業務改善を目指している方に向けて、実践的なノウハウをわかりやすくご紹介していきます。

最新の投稿

Worksを知る2025年12月25日マーケティング効率化の重要性とは?ポイントや課題も解説

Worksを知る2025年12月25日マーケティング効率化の重要性とは?ポイントや課題も解説 Worksを知る2025年12月25日会計事務所のDXとは?必要性・課題・進め方をわかりやすく解説

Worksを知る2025年12月25日会計事務所のDXとは?必要性・課題・進め方をわかりやすく解説 Worksを知る2025年12月12日AI-OCRのおすすめ5選を比較!選び方や導入時のポイントを解説

Worksを知る2025年12月12日AI-OCRのおすすめ5選を比較!選び方や導入時のポイントを解説 Worksを知る2025年12月1日業務の属人化を解消するには?原因やデメリット、解消のステップを徹底解説

Worksを知る2025年12月1日業務の属人化を解消するには?原因やデメリット、解消のステップを徹底解説