バックオフィスDX完全ガイド!課題・メリット・進め方・成功事例・ツール比較まで丸わかり

バックオフィス DXとは?

バックオフィスDXとは、経理・人事・総務・法務などの「社内を支える仕事(バックオフィス業務)」を、デジタルの力を使って見直し会社全体の力を底上げしていく取り組みです。

単に、紙の書類やExcel管理をシステムに置き換えるだけではなく、大切なのは、バラバラだった業務をデータでつなげて、情報がスムーズに流れる仕組みをつくることです。これにより、処理のスピードが上がるだけでなく、経営判断も早く・正確に行えるようになります。

つまりDXは、現場での“手間を減らす”ことに加えて、「会社として素早く動ける体制」をつくるための仕組み改革です。日々の業務のやり方を変えることが、結果的に経営全体を強くすることにつながります。

DXと業務改善の違い

一般的な業務改善は、「現行プロセスのムダを省いて効率化する」ことが中心です。

たとえば、手入力の作業をRPAで自動化したり、紙の伝票をスキャンして保存したりといった対処でも、一定の効果は得られます。

一方で、DX(デジタルトランスフォーメーション)は、より根本的な改革です。

(1)業務同士をデータでつなげる →(2)そのデータがリアルタイムで集まる →(3)分析と予測が高速で行える →(4)経営判断が迅速になる

このような連鎖を通じて、企業の価値や競争力そのものを高めることを目指します。

DXは単なるツール導入や作業の効率化にとどまらず、業務構造・組織運営・意思決定のあり方を再設計する取り組みだと言えるでしょう。

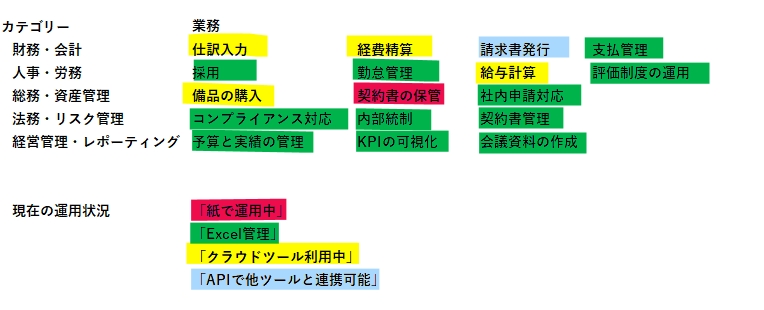

対象業務を一目で把握できる「バックオフィス業務マップ」

バックオフィスDXを始めるには、まず「どの業務を、どこまでデジタル化するか」を全体的に把握することが大切です。そのために役立つのが“バックオフィス業務マップ”です。

これは、バックオフィスの業務を以下のように5つのカテゴリに分けて整理した一覧表のようなものです。

- 財務・会計:仕訳入力、経費精算、請求書発行、支払管理など

- 人事・労務:採用、勤怠管理、給与計算、評価制度の運用など

- 総務・資産管理:備品の購入、契約書の保管、社内申請対応など

- 法務・リスク管理:コンプライアンス対応、内部統制、電子契約など

- 経営管理・レポーティング:予算と実績の管理、KPIの可視化、会議資料の作成など

この業務マップに対して、現在の運用状況を「紙で運用中」「Excel管理」「クラウドツール利用中」「APIで他ツールと連携可能」などに色分けして記載していくと、どこに課題(ボトルネック)があるかが一目でわかります。

たとえば、ほとんどの業務がデジタル化されているなかで、一部だけが紙運用のまま残っていると、その業務が赤色で目立ち、改善の優先候補としてすぐに見つけることができます。

そのうえで、その課題が

・すぐに改善できるもの(小さなDX)

・大きな仕組み変更が必要なもの(大きなDX)

のどちらに当てはまるかを分類しておくと、「どこから着手するか」の判断がしやすくなります。

バックオフィス DXが必要な理由

バックオフィス業務では、「紙」「Excel」「メール添付」などが使われている場面が多く、これが会社全体の動きを遅くする原因になっています。

特に、環境の変化にすばやく対応しなければならない今、こうした非効率なやり方を放置すると、ビジネスチャンスを逃すことにもなりかねません。

このような業務のブレーキを取り除くために、バックオフィスDXが求められているのです。

紙・Excel運用の限界とリスク

多くの企業で日常的に行われている「Excelでの集計」「紙での申請・承認」には、次のような課題があります。

- 作業の重複やミスが起きやすい(例:転記ミス、古いデータの送付)

- データの検索や集計がしにくく、うまく活用できない

- 外出中やテレワーク時に、確認・対応が止まってしまう

- 紙の紛失やメールの誤送信など、情報漏れや改ざんのリスクがある

特にバックオフィスは、法務や会計など「間違いや遅れが命取りになる」業務が多く、属人的な運用はリスクそのものです。さらに、業務が部門ごとに分かれているため、ひとつのミスや遅れが他の部門にも影響しやすいという構造的な問題もあります。

属人化がもたらす業務停滞と情報分断

属人化とは、「その人しかわからない仕事」が社内に多く残っている状態のことです。

とくに中堅・中小企業では、長年勤めている社員が“頭の中”で処理していて「マニュアルがない」「他の人では代わりがきかない」といったケースがよくあります。

その人がいないと業務が止まる…これはとても不安定な状態です。

そしてこの属人化こそがDXの大きな壁になります。

たとえば、請求処理の流れを整理しようとしても、「あの人が毎回手作業で対応しているから」で終わってしまい、仕組み化ができません。

これは、改善ができない → 業務が変わらない → 会社が前に進めないという悪循環を生むのです。

DXはこの状況を打破するために、まず“業務の見える化”を行い、次に“標準化”、そして“自動化”へと進めていくアプローチです。

人に頼るのではなく、仕事のやり方そのものを組織の中に仕組みとして残す、これがバックオフィスDXの本質的な価値です。

バックオフィス DXの導入メリット

バックオフィスDXの真の価値は、単なる業務効率化にとどまりません。経理・人事・総務といった間接部門がデジタル化されることで、全社の業務スピードが向上し、リスクが抑えられ、働き方の多様性にも対応できるようになります。

ここでは、管理部門の責任者が「なぜ今、バックオフィスDXを進めるべきか?」を社内で説明するときに使える、3つのメリットをご紹介します。

時間とコストを可視化する定量効果

バックオフィスDXによって、これまで“見えにくかった”作業時間やコストを数値で把握できるようになります。たとえば次のようなケースです。

- 経費精算を紙からクラウドに変更 → 担当者1人あたり月4時間の業務時間を削減

- 次締め作業をRPAで自動化 → 年間120時間を削減し、戦略業務に注力

- 契約書を電子化 → 1件あたり1,200円以上のコスト削減

こうした数値で示せる効果があることで、導入の判断材料が明確になり、社内での合意形成もスムーズになります。さらに、KPIを可視化することで、改善の効果を継続的に検証できるようになります。

ミス削減とガバナンス強化によるリスク低減

バックオフィスでは、法令や社内ルールに関わる業務が多く、人のミスがそのまま企業リスクになります。

紙やExcelによる運用では、承認漏れ・二重入力・記入ミスなどが発生しやすく、コンプライアンス違反や監査指摘につながる可能性もあります。

DXを導入することで、業務フローを整理し、入力チェックや承認ルールをシステム上で自動化できます。操作履歴や変更の記録も自動で残るため、監査対応がスムーズになるのも大きなメリットです。

「ガバナンス強化=コスト」ではなく、企業の信頼性と持続可能性を高める“未来への投資”と捉えることで、経営層の理解も得やすくなります。

リモートワーク対応など働き方改革への寄与

リモートワークや時差出勤、育児・介護との両立といった柔軟な働き方を進めるうえで、バックオフィスのDXは欠かせません。紙の書類やハンコが必要な体制では、どうしても「出社が前提の働き方」から脱却できません。

DXを進めると、以下のようなことが実現できます。

- 勤怠・経費・申請処理がすべてクラウド上で完結

- 電子契約やペーパーレス文書管理で、印刷や郵送が不要に

- データがリアルタイムで共有され、離れた拠点でもスムーズに判断できる

結果として、「人材確保」「社員の満足度アップ」「離職率の低下」など働きやすい環境づくりにつながり、企業全体の力も強くなります。

バックオフィス DXを成功させる5ステップ

バックオフィスDXを「やろうと言ったまま終わってしまう状態」にしないためには、なんとなくツールを入れるのではなく、きちんとしたステップを踏んで段階的に進めていくことが大切です。

ここで紹介する5つのステップは、現場と一緒に進めながら確実に成果を出す方法です。すべてのステップに共通するポイントは、「業務を見えるようにすること」と「関係者を巻き込むこと」です。

Step1 現状業務の棚卸しと課題の見える化

まずはじめにやるべきことは、「今の業務が、誰に、どんな流れで行われているか」をはっきりさせることです。たとえばこんな方法があります。

- 各業務の流れを図にして書き出す(例:経費精算の手順)

- 作業時間や頻度、紙・Excel・システムの利用状況を記録

- 各部門にヒアリングして、手間がかかっている作業や属人化している業務を洗い出す

この時点で「どこにムダがあり、なぜ起きているのか」がわかってきます。ツールを導入する前に、業務の状態を“診断”することが、DXの出発点です。

Step2 目標設定と優先順位付け

次に、「どの業務から取り組むか」を決めます。全部を一度に変えようとすると、現場が混乱することもあるので、目的と数値目標(KPI)をしっかり決めて、優先順位をつけることが重要です。

- 「経費精算をオンライン化して、承認までの時間を半分にする」

- 「今月中に見積書発行のシステム化を進めて、残業をゼロにする」

このように、具体的・測れる・現実的な目標を立てましょう。

また、「効果の大きさ」「手間の少なさ」「導入しやすさ」の3軸でマトリクスを作って、どの施策を先にやるかを整理すると、関係者とも話が進みやすくなります。

Step3 ツール選定とPoC(試験導入)の実施

ツールは、いきなり本格導入せず、小さく試してみる(PoC=お試し導入)のが安心です。

- 無料トライアルや、一部の業務だけで短期間試す

- 現場の人が実際に使ってみて、使いやすさや効果を確認する

- 感想や操作しやすさについて、実際にヒアリングする

このPoCの結果をもとに、「このツールで進めるべきか?」「設定をどう変えたら使いやすいか?」を考えます。

特に大事なのは、ITが得意でない人でも使いやすいか?という視点を忘れないことです。

Step4 社内巻き込みと段階的展開

PoCで手応えがあったら、次は社内展開。ここでは「現場の目線」を大切にしながら、少しずつ広げていくことがポイントです。

- 最初はひとつの部署・業務で始めるスモールスタート

- 説明会や操作マニュアルを用意して、使う人の不安を解消

- 成功事例をまとめて、ほかの部署にも広げる材料にする

特に大切なのは、「現場の声を聞きながら何度も改善していくこと」です。トップからの指示だけでなく、現場の協力も得ながら、両方の立場で進めましょう。

Step5 定着化と効果測定による改善サイクル

最後は、「導入して終わり」にしないことが大切です。業務にしっかり定着させて、効果が出ているかどうかを測るステップです。

- 導入前後で、作業時間・コスト・エラー数などを比較

- 現場からのフィードバックや改善提案を定期的に集める

- 研修やFAQを整備して、使い続けられるように支援する

バックオフィスDXは1回きりのプロジェクトではなく、“業務のやり方をアップデートし続ける”文化をつくることです。

この改善サイクルがまわりはじめると、組織としての対応力も高まり、変化に強い会社へと変わっていきます。

バックオフィス DXツール選定ガイド

バックオフィスDXを進めるうえで、「どのツールを使うか」は非常に大きなポイントです。どれだけ多機能でも、現場でうまく使えなければ意味がありません。大切なのは、業務に合っているか、現場の人が無理なく使えるか、という視点です。

ここでは、カテゴリ別の代表的なツールとその特徴、選定のチェックポイント、導入コストの考え方までを紹介します。

カテゴリ別ツール比較(ERP/ワークフロー/RPA/業務特化型)

| カテゴリ | 主な用途 | 代表的なツール | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ERP | 財務・人事・販売などの基幹業務をまとめて管理 | SAP、OBIC、freee、マネーフォワード | 機能が豊富で全体最適に強いが、高コストで導入に時間がかかる |

| ワークフロー | 申請・承認フローの電子化 | AgileWorks、Gluegent Flow | 社内ルールの明確化に効果的で、脱・紙文化に向く |

| RPA | 繰り返し作業の自動処理 | WinActor、BizRobo! | 現行業務をそのまま自動化できるが、構築に知識が必要 |

| 業務特化型アプリ | 案件管理、見積、報告書などの業務に特化 | サスケWorks、kintone、 | 部署単位で柔軟に使え、ノーコードで自社に合った設計ができる |

選定時に外せない10のチェックポイント

ツールを選ぶときには、以下の10項目を参考にすると、失敗を防ぎやすくなります。

- 現在の業務フローにムリなく組み込めるか

- 小さく始められて初期コストが抑えられるか

- 現場が使いながら改善できるか

- 他の業務やツールとスムーズに連携できるか

- セキュリティやアクセス制御がしっかりしているか

- サポートや導入支援が手厚いか

- 操作が簡単で、誰でも使いこなせるか

- 時間短縮やコスト削減などの効果が出せそうか

- 将来の拡張性があるか(連携・追加機能など)

- 実績・導入事例が多く信頼できるか

コストとROIを試算するシンプルな方法

DXツールの導入では、「導入費用に見合った効果が出るか?」を社内で説明することがよくあります。

たとえば、以下のような計算で簡単なROI(投資対効果)を出せます

- 現在の工数:経費処理に月40時間

- 改善後の工数:月10時間(差分30時間)

- 人件費換算:30時間 × 時給2,000円 = 月6万円 → 年間72万円の削減効果

この金額からツールの利用料や初期費用を引いて、どれだけプラスになるかを見れば、数字で効果を説明できます。こうした試算は、稟議を通すうえでも大きな武器になります。

バックオフィスDXに最適なノーコード業務アプリ「サスケWorks」とは?

サスケWorksとは?

サスケWorksはプログラミングスキルがなくても、オリジナルの業務アプリを作成することができるノーコードツールです。

ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、データベース構築を基に様々な機能を組み合わせて多種多様のアプリを構築できます。

サスケWorksの特長と選ばれる理由

1. 自社業務にフィットするオリジナルアプリの実現

ノーコードツールならではの柔軟な入力項目の設定や、サスケWorksの強みの一つでもある独自フォーマットにも対応が可能な帳票設定など、自社の業務フローや運用ルールに合わせたオリジナルアプリを構築することができます。汎用的な業務ツールでは対応が難しい業務にも柔軟に対応できます。

2. IT部門に頼らず、現場主導で改善を進められる

ノーコード操作のため、現場の担当者自身が改善アイデアを試しながらアプリを作成・修正できます。改善 → 運用 → 効果検証 のサイクルを自部門だけで素早く回せるのが大きな強みです。

3. スモールスタートで始めて、必要な範囲に拡張できる

サスケWorksは、1つの業務から小さく始めて、徐々に活用範囲を広げることが可能です。たとえば、「作業報告アプリ」からスタートし、後から「見積管理」「勤怠申請」など他のアプリを追加していくことで、業務全体のデジタル化を段階的に進められます。初期導入の負担を抑えながら、自社に合ったペースで展開できます。

サスケWorksで実現したバックオフィスの業務改善事例

株式会社BPC 様(BPO事業/従業員約105名)

| 導入用途 | ワークフロー・人事管理・社内情報共有 |

| 背景と課題 | 会社設立時・申請等のワークフローを組めるツール導入が急務 |

| 導入の決め手 | 多様なアイデア(申請・共有など)を素早く形にでき、修正も容易 導入初期の負担が少なかった |

| 成果 | 手動だった申請フローを自動化 情報共有の一元化に成功し、業務効率が向上 |

導入事例:https://works.saaske.com/case/p0028.html

信光石油株式会社 様(エネルギー販売/従業員100名)

| 利用目的 | 稟議書・慶弔報告・インシデント管理のオンライン化 |

| 課題 | 紙の稟議・報告業務の非効率さ、多店舗運営のため情報共有に時間がかかる |

| 導入の決め手 | 操作が直感的で、年齢層の幅広いユーザーでも使いやすい 他ツールと比較し標準機能が充実していた |

| 成果 | 決裁が“即日完了”するなど、意思決定のスピード向上 情報共有による顧客対応の品質向上 |

導入事例:https://works.saaske.com/case/p0023.html

西海市商工会 様(自治体関連/総務部門)

| 利用目的 | 総務・労務業務のAI‑OCR+RPAによる効率化 |

| 課題 | 紙やExcel中心で非効率、DX化が急務 |

| 導入の決め手 | PoCで効果を確認しながら進められた 低リスク・現場主導で導入できる |

| 成果 | AI‑OCRによるアンケート手入力を自動化 効率化と自治体のDX推進のモデルに |

導入事例:https://works.saaske.com/case/p0033.html

まとめ

バックオフィスDXは、業務を見える化・標準化・自動化し、会社全体の動きや判断をスピードアップするための取り組みです。

紙やExcel中心の運用、属人化、リモート対応の難しさなど、多くの企業に共通する課題の解決に直結します。

本記事では、DXの基礎から進め方、メリット、事例、ツール選定までを紹介しました。

とりわけ「サスケWorks」のようなノーコードツールは、現場主導で取り組みやすく、中小企業にも適しています。

まずは、自社の業務を見直し、小さく始めてみることが成功への第一歩です。

よくある質問

バックオフィス業務のDX化とは?

バックオフィス業務のDX化とは、経理・人事・総務・法務などの間接業務を、デジタル技術を活用して効率化・可視化・自動化することです。

単なるシステム導入ではなく、業務全体を見直し、紙やExcelに依存した属人的なプロセスを、データベースやクラウドを用いて再構築する取り組みです。

バックオフィスDXのメリットは?

主なメリットは以下の3点です。

- 時間・コストの削減(定型業務の自動化、転記・集計の省力化)

- ガバナンスと正確性の向上(ミスや不正の防止、監査対応の効率化)

- 多様な働き方の実現(テレワーク・モバイル対応、業務のクラウド化)

また、部門間連携の強化や経営判断のスピードアップといった波及効果も期待できます。

オフィスDXとは何ですか?

オフィスDXとは、オフィス業務全体のデジタル化・自動化を通じて、働き方の柔軟性と業務効率の最大化を図る取り組みを指します。バックオフィス業務に限らず、営業支援、文書管理、会議運営、コミュニケーションなどの業務も含まれます。

ハード(PC・モバイル・ネットワーク)とソフト(ツール・制度)を組み合わせたトータルな設計がポイントです。

バックオフィス業務のデジタル化とは?

バックオフィスのデジタル化とは、これまで紙や手作業で行っていた仕事を、デジタルツールに置き換えることを指します。

たとえば、紙の出勤簿をクラウドの勤怠管理に、手書きの申請書をオンラインのワークフローに変えるといったイメージです。

よく混同される「DX(デジタルトランスフォーメーション)」との違いは、“置き換えるだけ”か、“仕事のやり方ごと変える”かにあります。

デジタル化はあくまで第一歩。そこから仕組みや流れを見直して、業務そのものを変えていくのがDXです。

著者情報

-

ノーコードWEBアプリ作成ツール「サスケWorks」のオウンドメディアです。

ノーコード技術やアプリ開発に関する情報や初心者向けの使い方、活用事例など、皆さまの業務効率化に役立つ情報をお届けしています。

ノーコードでのアプリ作成に興味がある方や業務改善を目指している方に向けて、実践的なノウハウをわかりやすくご紹介していきます。

最新の投稿

レポート2025年12月16日現場から始まるDX-第3回「サスケWorks」ユーザー会レポート

レポート2025年12月16日現場から始まるDX-第3回「サスケWorks」ユーザー会レポート Worksを知る2025年12月16日案件管理を効率化したい中小企業向けガイド – Excel管理の限界とノーコード業務アプリ活用術

Worksを知る2025年12月16日案件管理を効率化したい中小企業向けガイド – Excel管理の限界とノーコード業務アプリ活用術 Worksを知る2025年12月3日時短アプリとは?人手不足でも成果を出すアプリの5つの特徴をご紹介

Worksを知る2025年12月3日時短アプリとは?人手不足でも成果を出すアプリの5つの特徴をご紹介 レポート2025年11月21日本当の意味で誰もがAIを業務で活用できる世界へ。サスケWorks MCP機能開発秘話。

レポート2025年11月21日本当の意味で誰もがAIを業務で活用できる世界へ。サスケWorks MCP機能開発秘話。