【働くを真面目に考えようPROJECT】

毎年訪れる勤労感謝の日。 いつも当たり前にある「働く」を、自分、周り、社会といった様々な視点で見つめ直し、より良い働き方を目指すきっかけを作るプロジェクト。

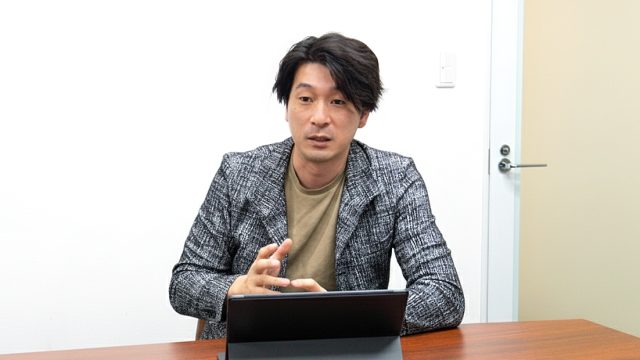

今回は、インターパークのシステム部 開発ユニットマネージャーであり、社内の「AI研究会」を率いる植木さんに、AI技術の最前線で感じる「働く」ことへの情熱と、開発者としての矜持について聞きました。( 聞き手:サスケWorks広報スタッフ)

社内でも話題のAI研究会!

広報: 植木さん、本日はよろしくお願いします!「働くを真面目に考えようPROJECT」、今回は開発ユニットのマネージャーとして、社内の「AI 研究会」を推進されている植木さんです!

植木(以下、植木): はい、よろしくお願いします。正式名称は長いですが、AI 研究会で大丈夫です(笑) 。

広報: このAI 研究会、情報発信をしてもらっていることもあり、社内でも「何か色々なことやってるぞ」と噂になってます(笑)。これはどういう経緯で始まったんですか?

植木: きっかけは、僕自身がAI を触っていて「あ、これやばいな」と強く感じたことです 。

広報:「やばい」ですか。危機感、みたいな?

植木:そうです。もう「パラダイムシフトが来ている」と。これは、インターネットが普及した時のゲームチェンジなんかより、もっと加速度が激しい 。 今、この波に乗らないと取り返しのつかない状態になると思いました 。特に僕らプログラムを扱う人間にとっては、今までの開発手法じゃもう勝てなくなるな、と 。

広報: 開発者としての強烈な危機感があったんですね。

植木:危機感と、あとは純粋に開発者として、「イノベーター」や「アーリーアダプター」といった、時代を先取りする上位20% には入っていたい、という意識ですね(笑) 。

「きちんと成果物を出そう」という一歩進んだフェーズへ。

広報: 研究会では、具体的にどんな活動を?

植木:まずは「道具の整備」ですね。開発に特化して、「Devin(デビン/AI エージェント)」や「ClaudeCode(クロードコード/AI コーディングツール)」、「Cursor(カーソル/AI エディタ)」など、新しいAI ツールやコーディングツールを片っ端から試して 、「こういう使い方ができる」「このツールが良さそうだ」と活用方法を共有してきました 。

広報: とにかく触ってみる、と。

植木:ええ。でも、そのフェーズはもう終わりました。最近は「きちんと成果物を出そう」という段階に移行しています 。

広報: 成果物、ですか?

植木: 一番の狙いは、「Devin(デビン)」のようなツールに、僕らの知識やノウハウをどんどん貯めていくこと 。 いわば社内の「生きた知識ベース」を作るイメージです。

広報:「生きた知識ベース」!

植木:はい。最終的には、新しくシステム部に入ってきた人が「どうやるんだっけ?」と疑問に思ったことをDevin に聞くことで、ある程度のレベルまで解決できてしまう。システム部以外の人でも「もしかしたら不具合かも?」と疑問に思ったことをDevin に聞くだけで、解答してくれる上に、内容によってではありますがDevin が修正まで完了させて、問題自体を解決できる。そんな世界観を目指しています 。

これは、品質のボトムアップという永続的な課題に対してのアンサーになると思っています。サービスへのフィードバックという文脈では、新機能を実装するような派手な話ではありませんが(笑)

MGは、AIと人間のコラボレーションをデザインする役割

広報: そこまでいくと、本当に私たち自体の「働く」が変わりそうですね。

植木:間違いなく「働く」という定義自体が変わると思います 。 今まで人間がやっていたコードを書く作業とか、そういう自然言語で対応できる部分は、AI がやってくれるようになります。

広報: じゃあ、人間の仕事は…

植木: よりクリエイティブな部分、というか「何を作るか」「どう設計するか」といった、より本質的な部分に集中できる時代になるんだと思います 。

広報: なるほど。であればマネージャーとしての役割も変わりそうですか?

植木:はい!僕らマネージャーの役割は、AI と人間をどうコラボさせるか、その「橋渡し役(コラボレーター)」になっていくんだと思います 。 AI が提示する「あるべき姿」と、人間の「こうしたい」をどう繋いでいくか、いわば「AI と人間のコラボレーションをデザインする」役割です。

技術者の本質は「説明を果たすこと」。

広報: AI が進化すると「AI が全部やってくれる」とか「AI さえあればいい」みたいに考える人も出てきそうです。

植木:それは「妄想」です(笑) 。「 AI さえあればなんとかなる」は絶対にない。

広報: (笑)。

植木: AI って「全自動洗濯機」みたいなものだと思うんですよ 。 洗剤を入れてボタンを押せば綺麗になる。すごく便利に使える。 何もなければ疑問を感じないけど、思いがけずうまく動かなかったらどうしたら良いか分からないですよね? 中身がどう動くかすら知らないから。

広報:確かに(笑)。

植木:「洗濯機」なら僕らはユーザーに当たる存在なので仕方ないですが、AI に対してはユーザーであると同時に、僕らは技術者です。AI が書いたコードの中身を理解もせずに利用すべきではないと思っています。AI の出力には「意思」も「意図」もないですから 。自分を介して 誰かに見せたり提出する以上、誤字でも不備でも、AI が悪いわけではなく全部自分の責任です。

広報:便利なツールだからこそ、使う側の責任が問われる、と。

植木:そうです。僕ら技術者の本質は「説明を果たすこと」 。「なぜその実装をしたのか」という理由をきちんと説明できること。それがAI のせいになった瞬間に、もう人間としての仕事へのプライドを失ってる 。 そんなのは、僕は絶対にしたくないし、させたくない。

自分が楽しめなければ、若い人にワクワクしてもらえない。

広報:植木さんのお話を聞いてると、AI ってすごいものであると同時に、そのすぐそばにAI に向き合う技術者がいるからこそ、安心して「ワクワク」できるんだな、と感じました!

植木:ありがとうございます(笑)。僕は常々思ってるんですが、「この未来、楽しそうです」と心の底から言えない人が、AI 推進なんてやるべきじゃないんですよ 。

広報:おお…!

植木:やっぱり、ポリシーとプライドは持ってやらないと 。 そうじゃないと、楽しくないし、仕事なんて長く保てないですから 。 自分がちゃんと「楽しい」と思ってやっているところを見せないと、若い子たちだって「ワクワク」しないし、「やってもしょうがないな」って思っちゃいますよね 。

変化のスピードが速い今、組織には学び続ける文化が不可欠です。新しいツールに臆さず挑戦し、失敗を恐れず試行錯誤できる。そんな文化を醸成していくことも、AI 研究会の1つの役割だと思っています!

広報: すごい情熱ですね!! 植木さんの「プライド」と「楽しむ」という姿勢が、AI 研究会の一番の推進力なんですね。今日は本当に熱いお話をありがとうございました!

サスケ Works「働くを真面目に考えよう PROJECT」特設サイトはこちら

https://works.saaske.com/lp/24/