仕事に“想い”を。

どんなに効率化が叫ばれても、

手書きのメッセージには心が温かくなる。

どんなにデジタルが進んでも、

職人の技には感激してしまう。

クラフトビールが美味しく感じるのは、

作り手の“想い”を、より強く感じることが

できるから。

そう、私たちは知っている。

“想い”が込められた仕事は、

人の心を動かすことを。

私たち日本人は、そうした仕事へのこだわりや情熱を

「文化」にまで昇華させてきたじゃないか。

いつからだろう。 日々の「作業」に追われ、

“想い”を込める余裕を失ってしまったのは。

時間がないから?

コミュニケーションがうまくいかないから?

「作業」に負けるのは、もう、

終わりにしよう。

今こそテクノロジーの力で

“想い”を

解放する時だ。

さあ、もう一度、あなたの仕事に“想い”を。

想いを大切にするために、わたしたちは何ができるだろう?

- 01 サスケworks MCPサーバー機能の開発

ChatGPTから話しかけてWorksアプリを操作!?

- 02 INTERVIEW メーカーが取り組む活用の実際

管理部主導の社内業務のアプリ化プロジェクトのリアル。

- 03 INTERVIEW メーカーが取り組む活用教えます

小さな想いを強固な絆に。Thanksチケットアプリ。

- 04 INTERVIEW メーカーが取り組む活用教えます

インターパーク 技術セクションAI研究会

仕事に“想い”を。

コンセプトムービー

00:01:10

※初期設定では音声がオフになっています。音声をオンにしてご視聴ください。

※日本人の3人に1人が、

労働時間の6割を

ノンコア業務に。

※行うことが多いノンコア業務1位は

調べもの・リサーチ業務。

これらの調査結果は、私たちに現実を突きつけると同時にポジティブな意味を持つ情報でもあります。調べもの・リサーチなどのタスクは、AIが最も得意と言えるジャンルだからです。AIの活用で調べ物・リサーチ業務は劇的に効率化できるはずです。今やAIの活用こそが効率化そのものと言って良いほどの進化を見せるAI。しかしその進化に反して、顧客情報や対応履歴といった効率化の鍵となるべき情報は、漏洩リスクから往々にして社内に留まりAIに活用されないことも少なくありません。コストをかけてプライベートAIを構築できるのは一部の大企業のみで、多くの企業にとってこれらの情報の活用は未だ人の手によるものであることが現実なのです。これは、AIの活用を阻害する1つの要因といえるでしょう。 ※BPOテクノロジー株式会社調べ

[サスケWorksの取り組み]

誰もが身近な業務でAIを

活用するために。

ChatGPTから話しかけてWorksアプリを操作!?

MCP接続(AI応答)機能

鋭意開発中!

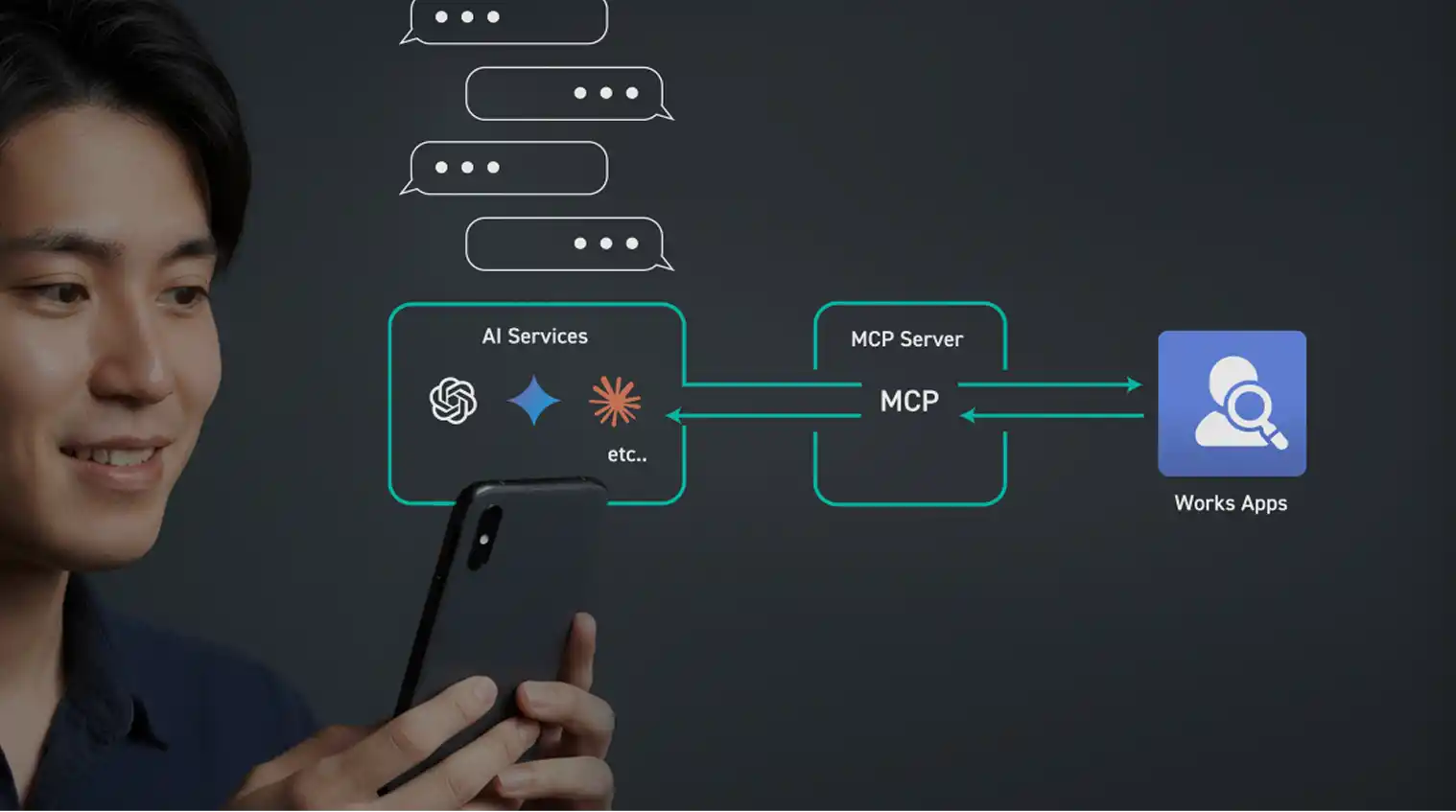

MCP(Model Context Protocol)とは?

MCPとは、一言でいうと「一般的なAI(ChatGPTやClaude等)とその外部にあるツールやデータを繋ぐために標準化された統一規格(プロトコル)」です。よく例えられるのが「AIにとってのUSB-C」です。USB-Cという統一規格があることで、1本のケーブルであらゆる機器の充電やデータ転送が可能なように、AIや外部ツールがそれぞれMCPという統一規格に準拠することで、個別の開発なしで接続できるようになります。

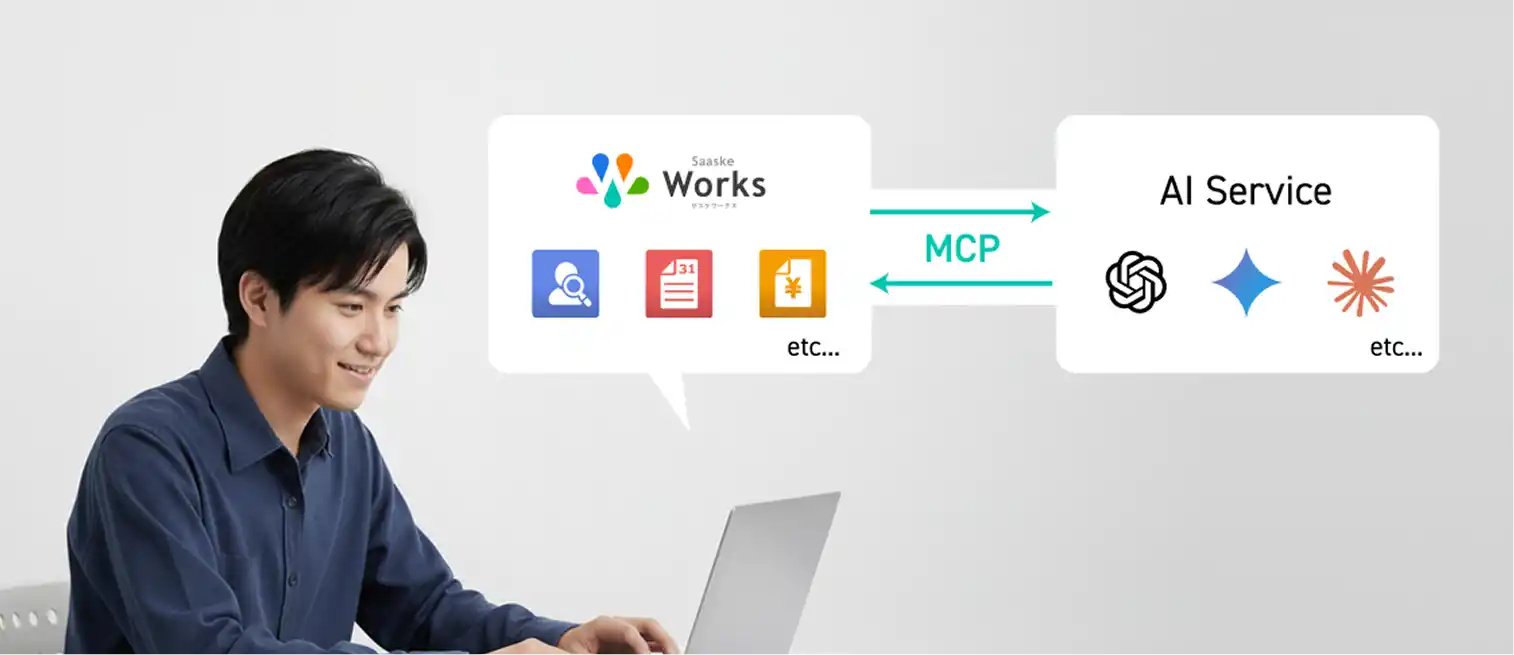

ノーコードでAIと接続するアプリを作成できるように!

サスケWorksでは、このMCP接続(AI応答)機能(仮称)を開発中です。注目すべきは、MCP接続の設定自体もノーコードで行えることです。サスケWorksでアプリを作り、サスケWorks上でノーコードで設定すれば、AIに接続することができるようになります。つまり特別な知識や専門的な技術がなくでも、誰でも簡単にAI連携アプリが作れるようになるのです!

つまり、Worksアプリを活用したプライベートAIを自分で作れるようになるんです!

-

自然な言葉でアプリを操作できる!

「田中さんの注文履歴を教えて」といった自然な言葉で、Worksアプリを操作できるようになります。AIがMCPを通じてあなたの言葉を理解しアプリを操作。画面操作自体が不要に!

-

セキュリティが

保たれる!AIは直接データベースにアクセスせず、MCPが「窓口」として機能するので、大切なアプリのデータを守りながら、安全にAI連携を実現します。

-

一度設定すればどのAIでも使える!

ChatGPTでもClaudeでも、一度設定すれば外部MCP対応のどのAIサービスからでも同じアプリにアクセスできるようになります。

-

日進月歩のAIを

使いこなせる!自分で接続の設定ができ、一度設定を作れば様々なAIサービスと接続できるので、やりたい事に適したAIをどんどん試すことができます!

MCP接続機能のリリースは、サスケWorksをさらに便利に、効率的に活用いただくための一助となり、サスケWorksの新たな可能性を感じていただけるものです。

サスケWorksはAIの活用を推進し、誰もがAIを身近に活用できる未来を目指します。AIによる効率化で、人間にしかできない創造的な仕事に集中し「働く」ことが常にポジティブな体験であって欲しいと願っています。

サスケWorksMCP接続機能は鋭意開発中です!

ご期待ください!!

株式会社インターパーク

株式会社インターパーク取締役 副社長 CTO

サスケWorks開発責任者

須田 祐馬

サスケWorks開発責任者インタビュー

本当の意味で誰もがAIを業務で活用できる世界へ。

サスケWorksMCP接続(AI応答)機能開発秘話。

ChatGPTをはじめ、AIの進化は目覚ましいものがあります。しかし、「どう使ったらいいか分からない」と、日常の業務で活用しきれていない人も多いのではないでしょうか。 サスケWorksが開発中の新機能「MCP」は、そんなAIと社内データを「ノーコード」でシームレスに繋ぎます。 AIが一部の人だけのものではなく、誰もが使える「インフラ」になる。 開発責任者の須田CTOが、AIを誰もが使える道具にするための開発秘話と、未来の「働く」ことへの熱い想いを語ります。

ブログで詳しく見る 〉Intervew with INTERPARK

〜 インターパークのサスケWorks活用やAI活用の取り組みを当事者が語ります 〜

小さな想いを強固な絆に。インターパークがアプリで取り組むThanksチケット制度。

「どれだけテクノロジーが進化しても、『人』が主役であり、コミュニケーションを大事にするマインドは絶対に失ってはいけない」。 この熱い想いがインターパークの社風を創っています 。コロナ禍で失われた「ありがとう」の場と 、売上以外の「見えにくい貢献」を何とかしたいという課題感。 その想いを形にしたのが、日々の感謝を送り合う「Thanksチケット制度」です。自社製品サスケWorksで素早く実現したこの取り組みの背景にある、CEOの経営哲学に迫ります。ブログで詳しく見る 〉

株式会社インターパーク

株式会社インターパーク代表取締役社長

舩越 裕勝

改革が進むかは管理方の挑戦次第!メーカーの管理部が挑む、社内業務のアプリ化プロジェクト!

「メーカーの管理部なのに、このままで良いのか?」サスケWorksリリース当時、各部署での取り組みは進む一方、部署間をつなぐフローが必要な業務のアプリ化は遅れがちでした。 インターパーク管理部が挑戦した、全社を巻き込むフローが必要な業務の整理とアプリ化。 史上最年少女性マネージャーが語るDX推進のリアルな苦労と、成功の鍵は「小さく始める勇気」と「人と向き合うこと」だったという奮闘の裏側。 管理部だからこそできる「会社を良くする」挑戦に迫ります。ブログで詳しく見る 〉

株式会社インターパーク

株式会社インターパーク管理部 財務経理ユニット マネージャー

小野 悠加

AI研究会発! 開発者のプライドと情熱がひらく「働く」の未来。

社内で「AI研究会」を牽引するシステム部 開発ユニットマネージャー植木氏。AI研究会は「とにかく触ってみる」という段階から、社内で具体的な「成果物を出そう」というフェーズに進んでいます。これからのマネージャーの役割は「AIと人間をどうコラボさせるか」とし、AI研究会のサービスへのFBを「品質のボトムアップ」と語る植木氏のAIとの向き合い方とは? AI時代における技術者のポリシーとプライド、そして若い世代を「ワクワク」させる情熱の源泉に迫ります。 ブログで詳しく見る 〉

株式会社インターパーク

株式会社インターパークシステム部 開発ユニット マネージャー

植木 貴之

メーカーが実際に

活用しているアプリの

事例集差し上げます。

資料では、サスケWorksの運営会社である株式会社インターパークが、実際に社内で利用しているWorksアプリの運用事例を紹介しています。インターパークが自社に合わせて構築した運用フローから、すぐに導入可能なアプリストアに公開されているアプリの事例まで、図解入りで詳しく解説しています!

今すぐダウンロードする!